毎年ペットフード協会が発表しているペットの飼育頭数調査「2025年(令和7年)全国犬猫飼育実態調査 結果」が発表されたので、ご紹介します。

ペットフード協会が2025年の全国犬猫飼育実態調査の結果を発表しました。最新の飼育数は、犬が約682万頭(前年679,6万頭)・猫が約884.7万頭(前年915,5万頭)という結果になりました。 ※犬・猫 推計飼育頭数全国合計は、約1566.7万頭(前年1,595.1万頭)

目次

犬猫飼育頭数

犬の飼育頭数は下げ止まり、猫の飼育頭数は横ばいが続く

- 犬の飼育頭数は約6,820千頭。世帯飼育率は減少傾向が続くも、平均飼育頭数の増加もあって飼育頭数は下げ止まりの傾向。新規飼育頭数は横ばい。

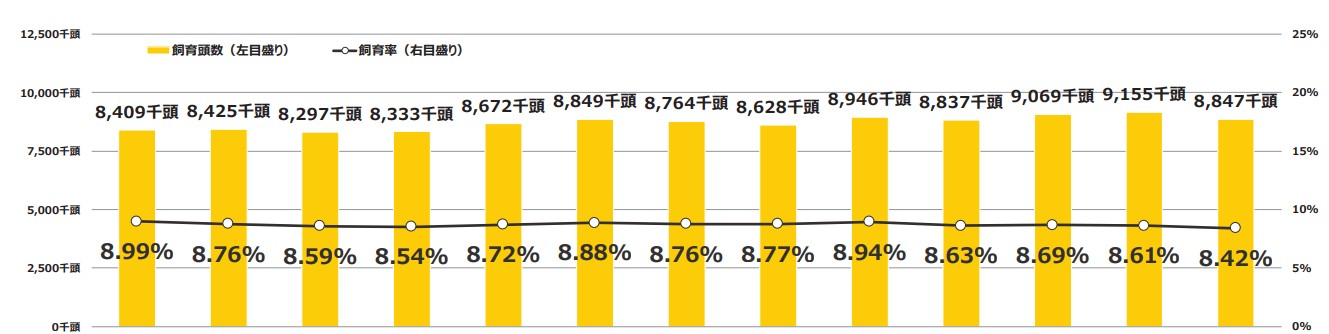

- 猫の飼育頭数は約8,847千頭で横ばい。新規飼育頭数は25年は横ばいで推移。

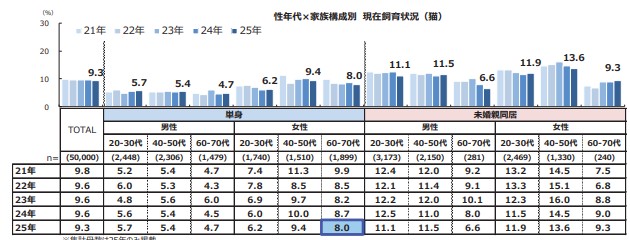

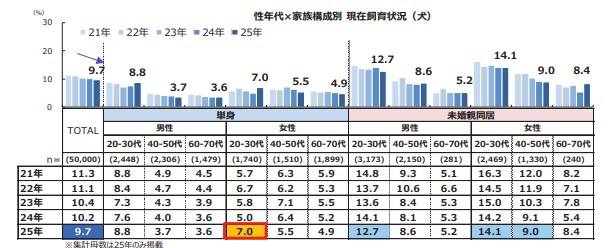

一部の層において異なる傾向が見られた

-

犬猫飼育率は全体的に減少傾向のなか、単身20-30代、既婚子あり20-30代、世帯年収900万円以上の層において異なる傾向が見られた

- 犬の飼育率は、単身20-30代や既婚子あり20-30代で昨年からの上昇が見られ、猫の飼育率においては、他の層と比べて、横ばい傾向の強さが見られた。

- 単身20-30代では、「交友関係を拡げるため」に犬を飼育する人が全体の飼育理由より多い。

- 単身20-30代の猫の飼育きっかけは、「寂しさを解消したい」「愛情をかける対象が欲しい」など感情面での理由が特徴的。また、既婚子あり20-50代において、犬猫ともに「子どものため」が飼育きっかけの1つとなっている。

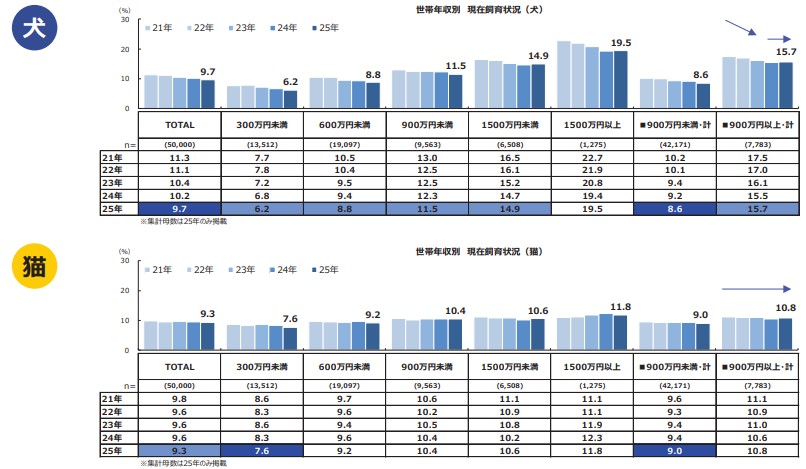

- 世帯年収900万以上で犬飼育率の下げ止まりが見られ、猫飼育率は21年以降横ばい。

犬猫などの動物に触れ合う機会の有無と、飼育意向率・飼育率に相関が見られた

- 犬猫ともに、飼育意向者のほうが非飼育意向者よりも、18歳までに犬猫と触れ合う機会が多い。

- 犬猫ともに、18歳までに動物の飼育経験がある人ほど飼育意向率・飼育率ともに高い傾向。

- 犬猫ともに、直近飼育開始者のほうが飼育意向者よりも、直近1年以内に直接犬猫と触れ合う

支出額

猫の飼育の支出額は年々増加しています。増加額は犬よりも多く、しかし犬の方が約100万円ほど費用が掛かっています。医療への意識の高まりも年々増しています。

生涯必要経費(2025年)

犬:2,784,190円

- 超小型犬:3,002,239円

- 小型犬:2,582,402円

- 中・大型犬:2,775,565円

1ヶ月の支出:16,030円

1年間の支出:192,356円

猫:1,796,075円

- 外に出る:1,859,254円

- 外に出ない:1,829,829円

1ヶ月の支出:9,998円

1年間の支出:119,972円

生涯必要経費(2024年)

犬:2,711,875円

- 超小型犬:2,707,366円

- 小型犬:2,726,508円

- 中・大型犬:2,703,543円

1ヶ月の支出:15,270円

1年間の支出:183,237円

猫:1,606,097円

- 外に出る:1,194,162円

- 外に出ない:1,725,072円

1ヶ月の支出:8,930円

1年間の支出:107,158円

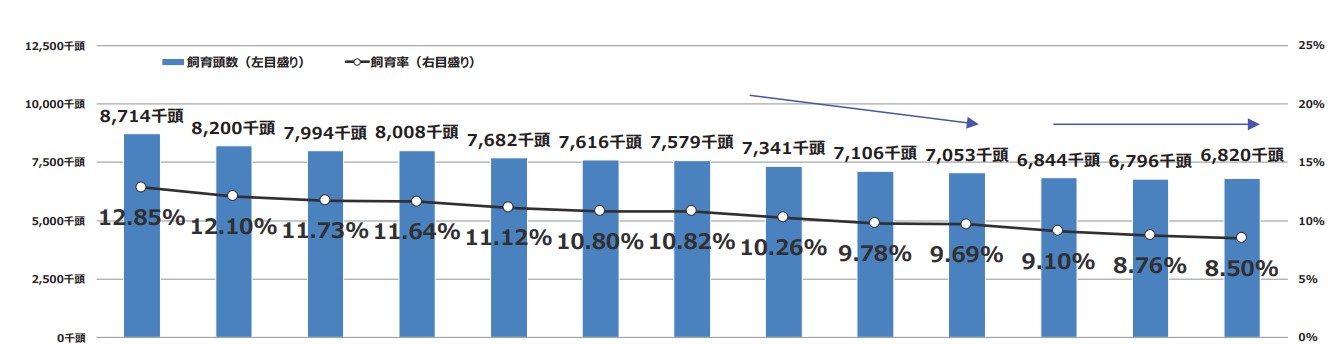

飼育頭数の推移

飼育頭数

頭数と飼育率は横ばい(微減)となり、新規飼育意向は低下傾向に。ここ数年は減少傾向が続いております。

犬の飼育頭数推移

- 2013年 8,714千頭

- 2014年 8,200千頭

- 2015年 7,994千頭

- 2016年 8,008千頭

- 2017年 7,682千頭

- 2018年 7,616千頭

- 2019年 7,579千頭

- 2020年 7,341千頭

- 2021年 7,106千頭

- 2022年 7,053千頭

- 2023年 6,844千頭

- 2024年 6,796千頭

- 2025年 6,820千頭

猫の飼育頭数推移

- 2013年 8,409千頭

- 2014年 8,425千頭

- 2015年 8,297千頭

- 2016年 8,333千頭

- 2017年 8,672千頭

- 2018年 8,849千頭

- 2019年 8,764千頭

- 2020年 8,628千頭

- 2021年 8,946千頭

- 2022年 8,837千頭

- 2023年 9,069千頭

- 2024年 9,155千頭

- 2025年 8,847千頭

頭数は微増となり、飼育率は微減となりました。新規飼育数は犬が増加し、猫が減少しました。犬の飼育頭数は6,796千頭。昨年の6,844千頭から減少。猫の飼育頭数は9,155千頭。飼育数は微増しました。

直近の新規飼育頭数

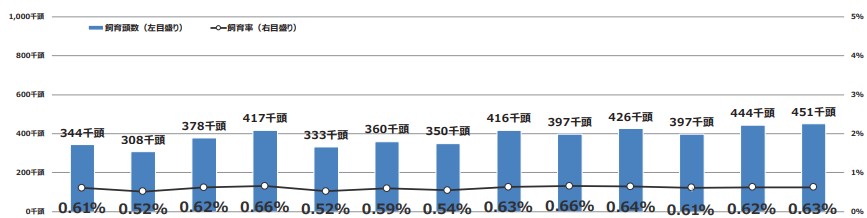

新規飼育者は、犬の方が増加しており、猫人気が低下しています。

1年以内に新たに飼われたペットの数

・犬:451,000頭

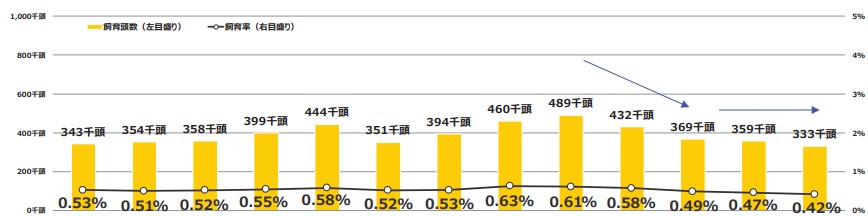

・猫:333,000頭

犬や猫を1年以内に迎え入れたいわゆる新規飼育者の数です。

犬の新規飼育頭数推移

- 2016年 417千頭

- 2017年 333千頭

- 2018年 360千頭

- 2019年 350千頭

- 2020年 416千頭

- 2021年 397千頭

- 2022年 426千頭

- 2023年 397千頭

- 2024年 444千頭

- 2025年 451千頭

猫の新規飼育頭数推移

- 2016年 399千頭

- 2017年 444千頭

- 2018年 351千頭

- 2019年 394千頭

- 2020年 460千頭

- 2021年 489千頭

- 2022年 432千頭

- 2023年 369千頭

- 2024年 359千頭

- 2025年 333千頭

犬や猫を1年以内に迎え入れたいわゆる新規飼育者の数です。犬猫ともに大きな変化はなく、数年間微増、微減をしながらも猫の頭数が増加しています。

飼い主の年齢

犬飼育者の年齢

猫飼育者の年齢

飼い主の年収

犬猫飼育者の年収

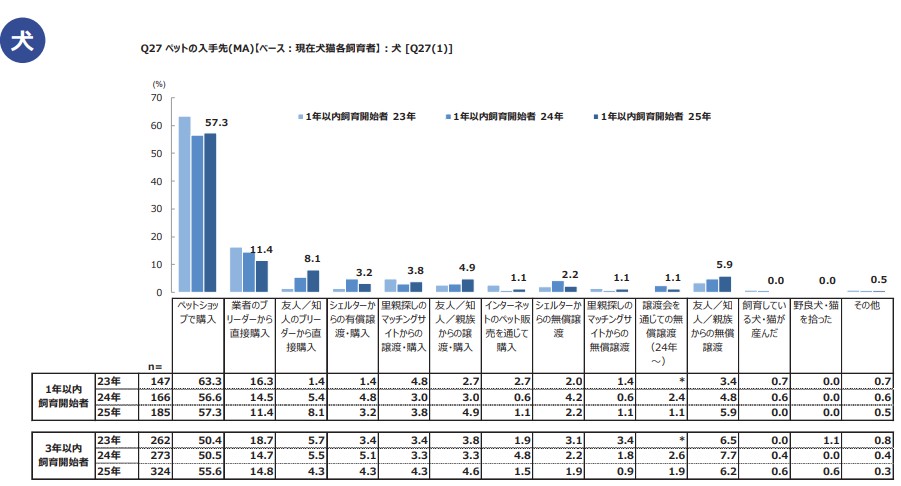

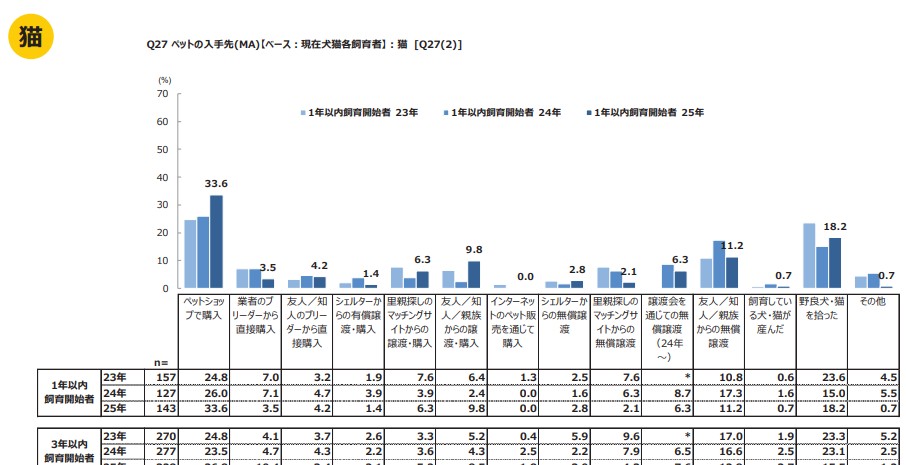

生体販売の現状

ペット入手の方法

猫は犬に比べて譲渡で飼育する方が多くなっています。

犬の入手の方法

・犬はペットショップとブリーダーは多い

猫の入手の方法

・猫は無償が多い

飼育費用

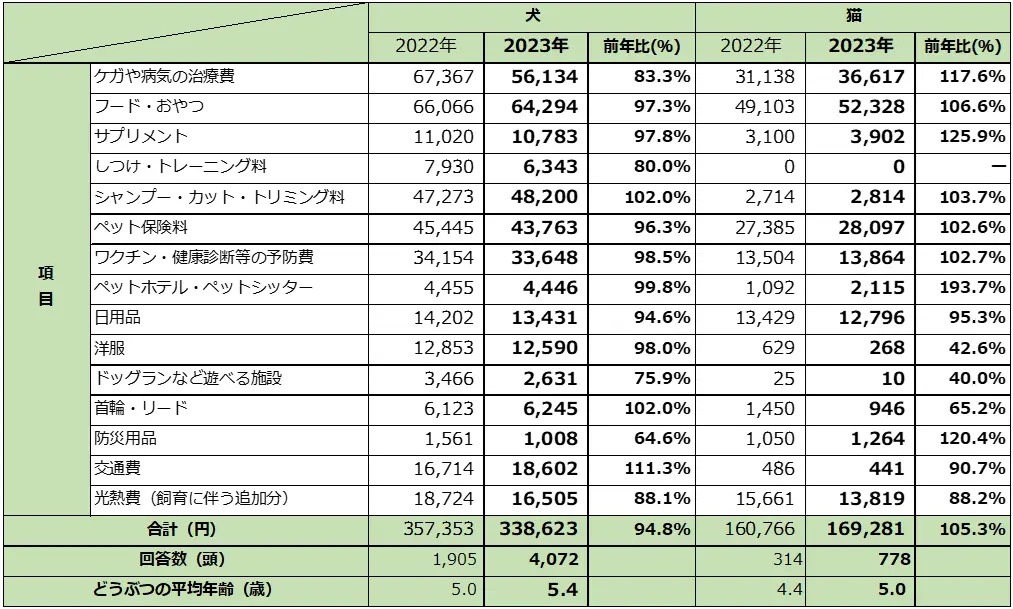

アニコム損害保険株式会社がペット保険契約者へのアンケートをもとに、2023年の1年間にペットにかけた年間支出額を発表しました。

犬:338,623円(前年比94.8%)

猫:169,281円(前年比105.3%)

- 犬は外出機会増で「首輪・リード」「交通費」が増加

- 猫は健康志向で「フード・おやつ」「サプリメント」が増加

犬の8割、猫の6割が誕生日をお祝い!ケーキやおもちゃのプレゼントで特別な一日

うさぎと小動物では、光熱費が犬・猫以上に

ペットを飼育する理由

犬の飼育意向のきっかけ

- 生活に癒し・安らぎが欲しかったから

- 過去に飼育経験があり、また飼いたくなったから

- 生活を充実させたいから

猫の飼育意向のきっかけ

- 生活に癒し・安らぎが欲しかったから

- 過去に飼育経験があり、また飼いたくなったから

- 生活を充実させたいから

ペットを飼育できない理由

非飼育者がペットの飼育ができない理由として、主に下記の理由がある。

犬を飼育しようとする方

- 旅行など長期の外出がしづらくなる

- 別れがつらいから

- 世話をするのにお金がかかるから

- 集合住宅に住んでいて禁止されている

猫を飼育しようとする方

- 集合住宅に住んでいて禁止されている

- 世話をするのにお金がかかるから

- 旅行など長期の外出がしづらくなる

- 死ぬとかわいそうだから

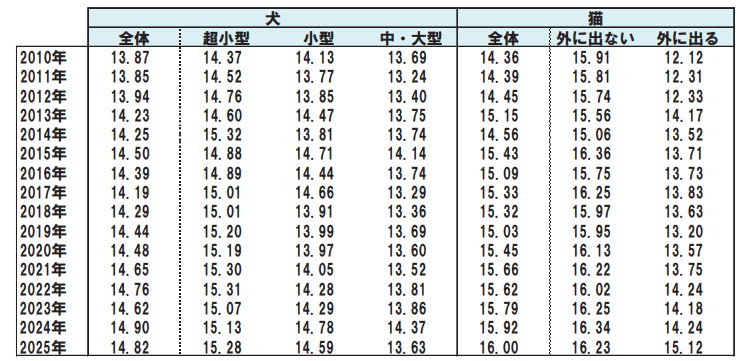

犬と猫の平均寿命

犬の平均寿命は14.82歳(2010年比+0.75歳)。猫の平均寿命は16歳(2010年比+1.43歳)。

犬の平均寿命

- 2010年 13.87歳

- 2011年 13.85歳

- 2012年 13.94歳

- 2013年 14.23歳

- 2014年 14.25歳

- 2015年 14.50歳

- 2016年 14.39歳

- 2017年 14.19歳

- 2018年 14.29歳

- 2019年 14.44歳

- 2020年 14.48歳

- 2021年 14.65歳

- 2022年 14.76歳

- 2023年 14.62歳

- 2024年 14.90歳

- 2025年 14.82歳

猫の平均寿命

- 2010年 14.36歳

- 2011年 14.39歳

- 2012年 14.45歳

- 2013年 15.15歳

- 2014年 14.56歳

- 2015年 15.43歳

- 2016年 15.09歳

- 2017年 15.33歳

- 2018年 15.32歳

- 2019年 15.03歳

- 2020年 15.45歳

- 2021年 15.66歳

- 2022年 15.62歳

- 2023年 15.79歳

- 2024年 15.92歳

- 2025年 16歳

ペット年齢換算表

小型犬・中型犬の年齢換算表

| 小型犬・中型犬 | 人間 |

| 1カ月 | 1歳 |

| 2カ月 | 3歳 |

| 3カ月 | 5歳 |

| 6カ月 | 9歳 |

| 1歳 | 17歳 |

| 1歳半 | 20歳 |

| 2歳 | 23歳 |

| 3歳 | 28歳 |

| 4歳 | 32歳 |

| 5歳 | 36歳 |

| 6歳 | 40歳 |

| 7歳 | 44歳 |

| 8歳 | 48歳 |

| 9歳 | 52歳 |

| 10歳 | 56歳 |

| 11歳 | 60歳 |

| 12歳 | 64歳 |

| 13歳 | 68歳 |

| 14歳 | 72歳 |

| 15歳 | 76歳 |

| 16歳 | 80歳 |

| 17歳 | 84歳 |

| 18歳 | 88歳 |

| 19歳 | 92歳 |

| 20歳 | 96歳 |

大型犬の年齢換算表

| 犬型犬 | 人間 |

| 1歳 | 12歳 |

| 2歳 | 19歳 |

| 3歳 | 26歳 |

| 4歳 | 33歳 |

| 5歳 | 40歳 |

| 6歳 | 48歳 |

| 7歳 | 54歳 |

| 8歳 | 60歳 |

| 9歳 | 68歳 |

| 10歳 | 76歳 |

| 11歳 | 81歳 |

| 12歳 | 86歳 |

| 13歳 | 92歳 |

猫の年齢換算表

| 猫 | 人間 |

| 1カ月 | 1歳 |

| 2カ月 | 3歳 |

| 3カ月 | 5歳 |

| 6カ月 | 9歳 |

| 1歳 | 17歳 |

| 1歳半 | 20歳 |

| 2歳 | 23歳 |

| 3歳 | 28歳 |

| 4歳 | 32歳 |

| 5歳 | 36歳 |

| 6歳 | 40歳 |

| 7歳 | 44歳 |

| 8歳 | 48歳 |

| 9歳 | 52歳 |

| 10歳 | 56歳 |

| 11歳 | 60歳 |

| 12歳 | 64歳 |

| 13歳 | 68歳 |

| 14歳 | 72歳 |

| 15歳 | 76歳 |

| 16歳 | 80歳 |

| 17歳 | 84歳 |

| 18歳 | 88歳 |

| 19歳 | 92歳 |

| 20歳 | 96歳 |

犬猫飼育人気ランキング

長年上位の犬種人気は、変わりありませんでしたが、柴犬人気が上昇して2位になり、チワワは徐々に飼育数が減少しております。

猫を見るとミックスが多く、純血はアメリカンショートヘアが上位にランクインしています。

犬種飼育ランキング

1位トイプードル 1,095千頭

2位柴犬 903千頭

3位チワワ 801千頭

猫種飼育ランキング

1位 雑種(ミックス) 6,811千頭

2位 スコティッシュフォールド7 399千頭

3位 アメリカンショートヘア 390千頭

都道府県別ペット飼育数

厚生労働省が発表する「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等」によると、全国で6,090,244頭が登録され、都道府県別では以下の通りです。

令和5年度

| 登録頭数 | 登録頭数 | 予防注射数 | 注射率 | 死亡届出数 |

| 全国 | 6,054,519 | 4,251,235 | 70.2% | 437,529 |

| 北海道 | 235,882 | 156,019 | 66.1% | 17,370 |

| 青森県 | 50,144 | 43,400 | 86.6% | 4,725 |

| 岩手県 | 56,605 | 46,027 | 81.3% | 5,096 |

| 宮城県 | 102,986 | 83,002 | 80.6% | 8,526 |

| 秋田県 | 34,236 | 26,590 | 77.7% | 3,072 |

| 山形県 | 37,254 | 32,701 | 87.8% | 3,009 |

| 福島県 | 89,510 | 65,457 | 73.1% | 7,254 |

| 茨城県 | 158,146 | 99,352 | 62.8% | 12,949 |

| 栃木県 | 97,564 | 64,906 | 66.5% | 9,124 |

| 群馬県 | 105,405 | 76,925 | 73.0% | 8,342 |

| 埼玉県 | 348,230 | 247,428 | 71.1% | 25,947 |

| 千葉県 | 315,054 | 218,452 | 69.3% | 24,751 |

| 東京都 | 548,935 | 377,535 | 68.8% | 33,338 |

| 神奈川県 | 436,798 | 331,363 | 75.9% | 31,370 |

| 新潟県 | 81,624 | 70,196 | 86.0% | 7,295 |

| 富山県 | 42,085 | 31,295 | 74.4% | 3,508 |

| 石川県 | 48,025 | 34,557 | 72.0% | 3,122 |

| 福井県 | 30,600 | 23,569 | 77.0% | 2,104 |

| 山梨県 | 41,641 | 29,272 | 70.3% | 3,246 |

| 長野県 | 99,145 | 75,256 | 75.9% | 8,438 |

| 岐阜県 | 114,664 | 89,860 | 78.4% | 9,449 |

| 静岡県 | 192,534 | 149,553 | 77.7% | 16,330 |

| 愛知県 | 423,471 | 315,523 | 74.5% | 30,451 |

| 三重県 | 112,356 | 76,931 | 68.5% | 8,037 |

| 滋賀県 | 78,781 | 52,326 | 66.4% | 5,425 |

| 京都府 | 114,040 | 80,575 | 70.7% | 7,976 |

| 大阪府 | 401,813 | 246,455 | 61.3% | 24,087 |

| 兵庫県 | 285,951 | 196,425 | 68.7% | 19,475 |

| 奈良県 | 55,106 | 41,486 | 75.3% | 2,977 |

| 和歌山県 | 48,370 | 29,672 | 61.3% | 3,652 |

| 鳥取県 | 21,390 | 17,458 | 81.6% | 1,519 |

| 島根県 | 31,815 | 22,673 | 71.3% | 2,022 |

| 岡山県 | 100,253 | 65,616 | 65.5% | 7,314 |

| 広島県 | 143,716 | 101,972 | 71.0% | 9,008 |

| 山口県 | 69,745 | 55,829 | 80.0% | 5,512 |

| 徳島県 | 41,262 | 25,898 | 62.8% | 2,883 |

| 香川県 | 69,196 | 43,439 | 62.8% | 4,198 |

| 愛媛県 | 77,885 | 47,522 | 61.0% | 4,339 |

| 高知県 | 40,082 | 24,291 | 60.6% | 2,810 |

| 福岡県 | 253,191 | 149,412 | 59.0% | 14,216 |

| 佐賀県 | 38,379 | 24,913 | 64.9% | 2,742 |

| 長崎県 | 55,926 | 38,983 | 69.7% | 4,535 |

| 熊本県 | 80,774 | 59,664 | 73.9% | 6,267 |

| 大分県 | 56,480 | 36,950 | 65.4% | 4,602 |

| 宮崎県 | 55,043 | 39,297 | 71.4% | 4,479 |

| 鹿児島県 | 69,286 | 52,280 | 75.5% | 6,614 |

| 沖縄県 | 63,141 | 32,930 | 52.2% | 4,024 |

※死亡届出件数については令和5年度より集計。

令和2年度

| 北海道 | 243,339 |

| 青 森 | 53,175 |

| 岩 手 | 60,505 |

| 宮 城 | 110,257 |

| 秋 田 | 36,904 |

| 山 形 | 39,228 |

| 福 島 | 75,920 |

| 茨 城 | 164,760 |

| 栃 木 | 103,171 |

| 群 馬 | 107,609 |

| 埼 玉 | 349,443 |

| 千 葉 | 310,146 |

| 東 京 | 510,511 |

| 神奈川 | 452,197 |

| 新 潟 | 87,081 |

| 富 山 | 43,363 |

| 石 川 | 48,054 |

| 福 井 | 30,190 |

| 山 梨 | 43,013 |

| 長 野 | 102,343 |

| 岐 阜 | 118,669 |

| 静 岡 | 202,195 |

| 愛 知 | 432,025 |

| 三 重 | 116,115 |

| 滋 賀 | 75,684 |

| 京 都 | 115,034 |

| 大 阪 | 383,030 |

| 兵 庫 | 296,198 |

| 奈 良 | 55,966 |

| 和歌山 | 47,545 |

| 鳥 取 | 21,627 |

| 島 根 | 31,993 |

| 岡 山 | 99,867 |

| 広 島 | 143,145 |

| 山 口 | 69,460 |

| 徳 島 | 39,811 |

| 香 川 | 68,806 |

| 愛 媛 | 76,028 |

| 高 知 | 40,817 |

| 福 岡 | 253,226 |

| 佐 賀 | 37,226 |

| 長 崎 | 58,914 |

| 熊 本 | 84,017 |

| 大 分 | 57,793 |

| 宮 崎 | 57,279 |

| 鹿児島 | 73,866 |

| 沖 縄 | 62,699 |

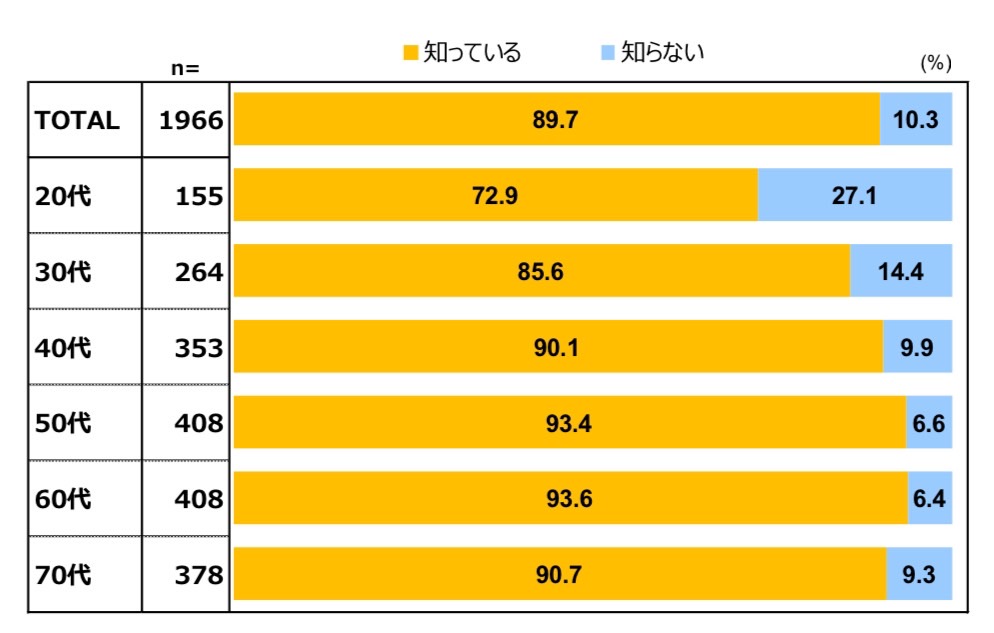

マイクロチップの状況

マイクロチップの認知

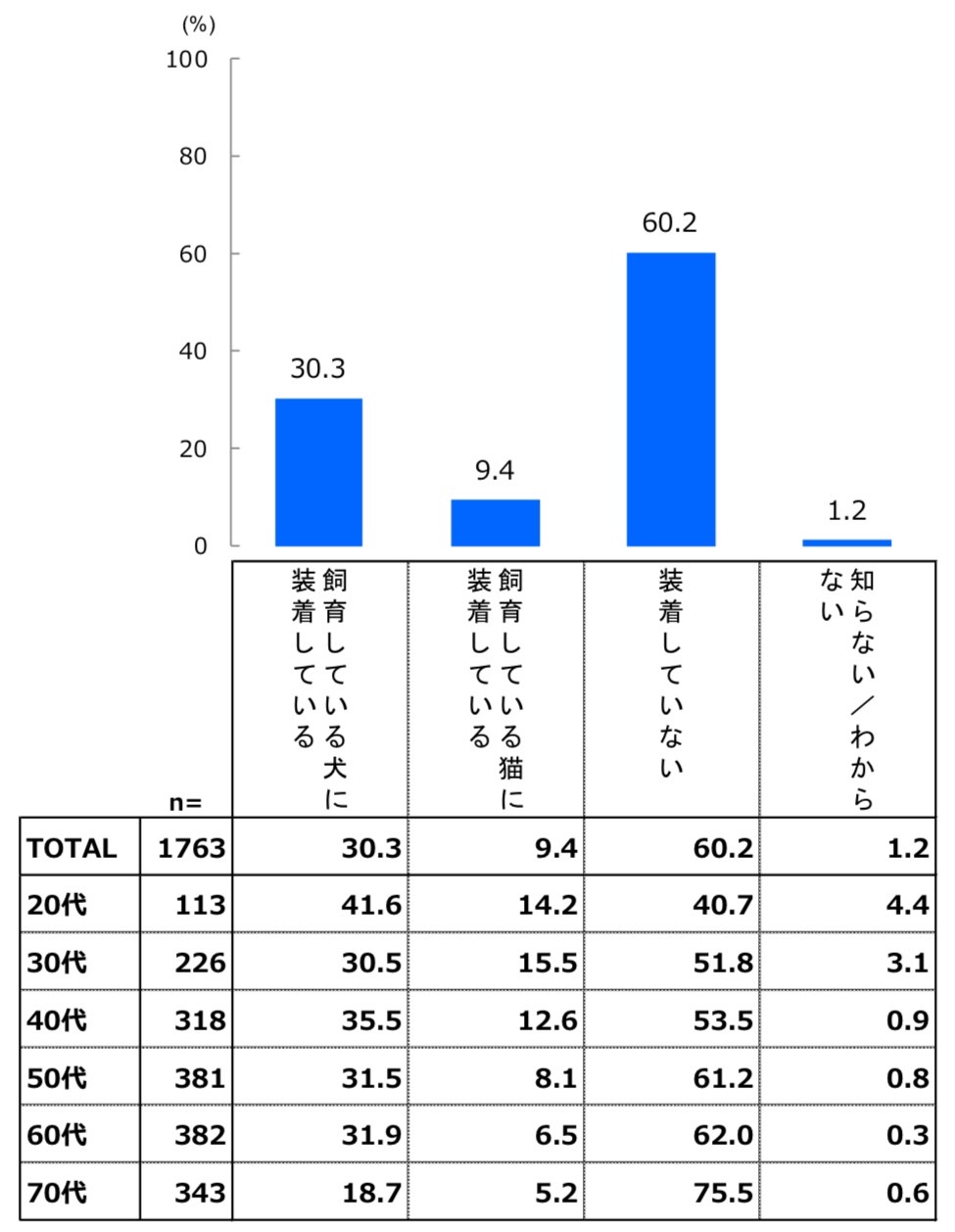

マイクロチップ装着状況

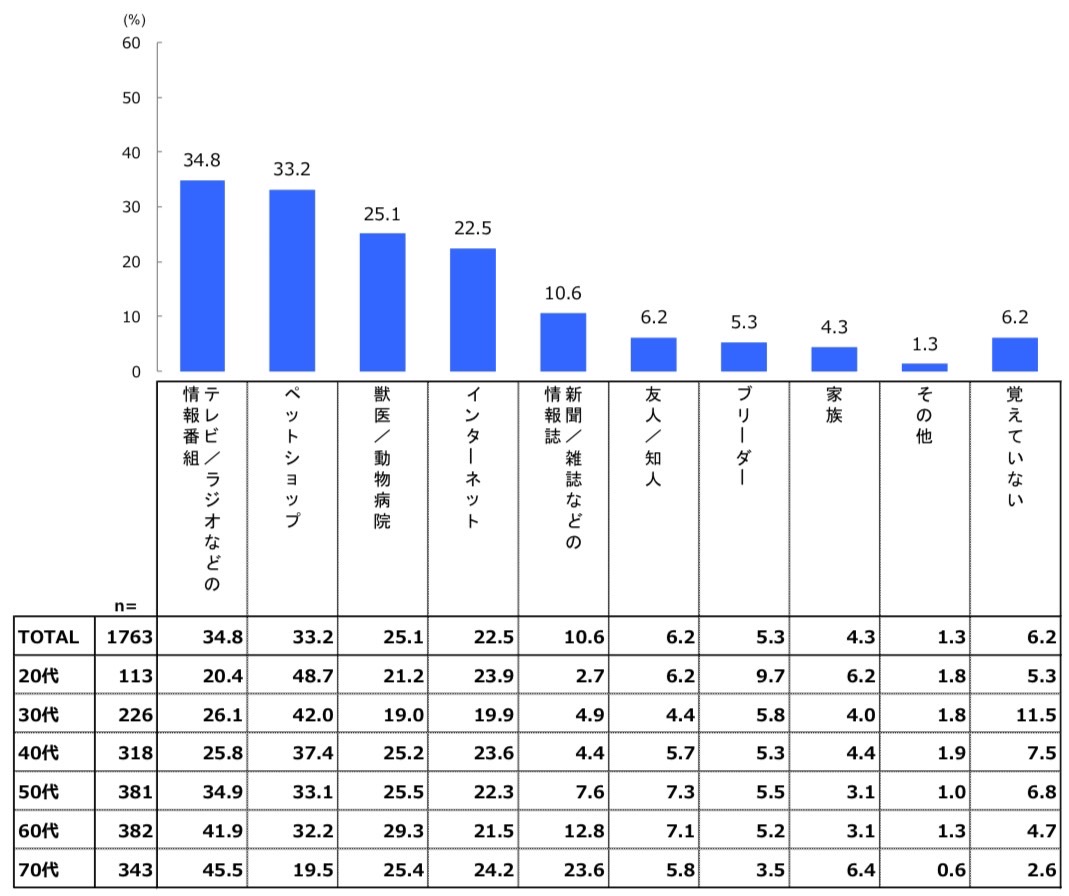

マイクロチップを知った理由

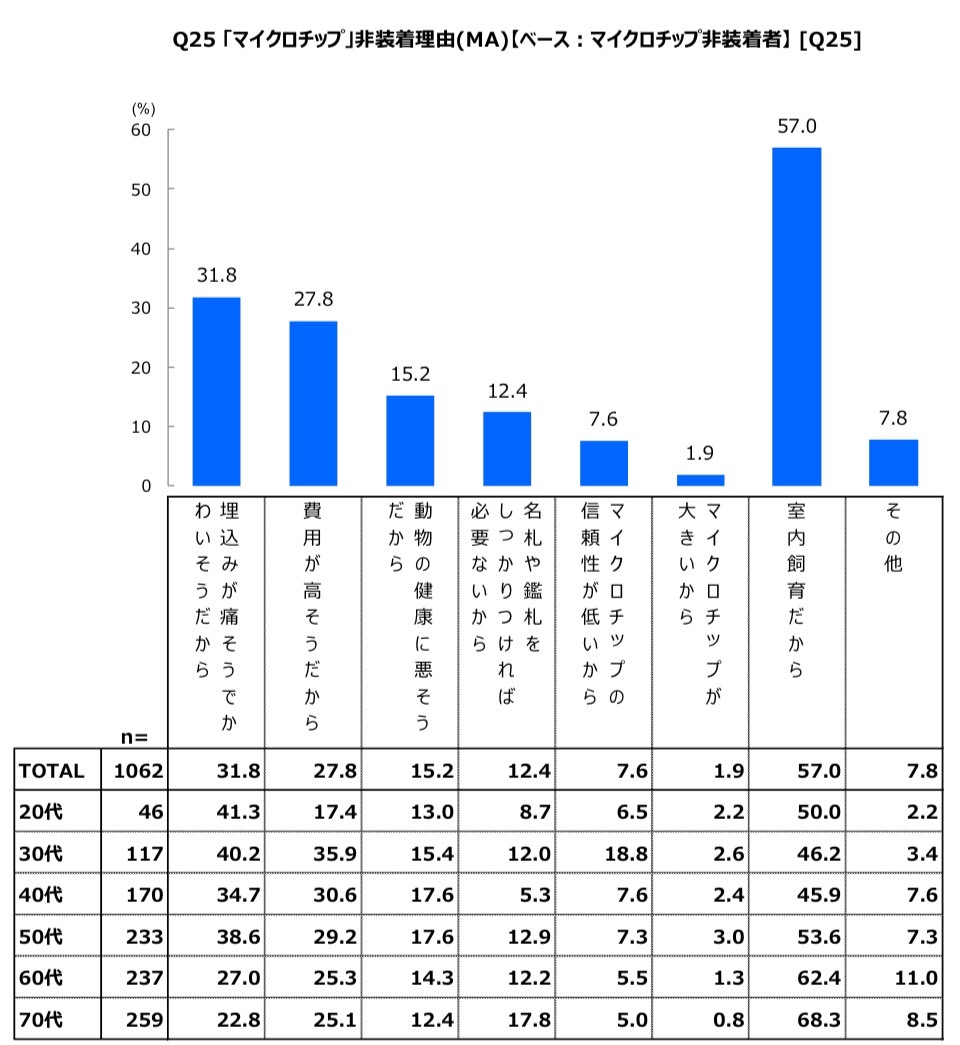

マイクロチップをつけない理由

2023年犬猫飼育頭数

犬の飼育頭数と飼育意向が減少

- 犬の飼育頭数は約20万頭の減少、新規飼育意向率も微減が続く。

- 猫の飼育頭数は横ばい。但し新規飼育頭数の減少が、近年続いている。

生体入手価格の上昇

- 犬、猫ともに有償の購入率が増加し、生体入手価格の平均も上がっている。

- 特に有償入手先では、ペットショップからの入手が増えている。

子どものために“飼い始める人の増加

- 犬の新規飼育者層は、ファミリー層が多い。子どもの遊び相手目的で飼育し始める人が増加。犬を飼うことで、子供の情緒面にも、良い影響がみられた。

- 一方で、“自身の癒し”“寂しさの解消”などの動機が減少。

シニア向け飼育支援サービスの浸透に課題

- ペットを飼育することで、主に情緒面の良化や運動量の増加といった良い影響がある。

- 一方で、シニアの飼育支援サービスの認知が低い。

支出額

猫の飼育の支出額は年々増加しています。しかし犬の方が約100万円ほど費用が掛かっています。医療への意識の高まりも年々増しています。

生涯必要経費(2023年)

犬:2,446,068円

- 超小型犬:2,554,012円

- 小型犬:2,382,200円

- 中・大型犬:2,559,186円

犬1頭飼育者の1ヶ月の支出:14,240円

ドッグフードの支出:3,618円

猫:1,498,728円(2023年)

- 外に出る:1,249,906円

- 外に出ない:1,534,047円

猫1頭飼育者の1ヶ月の支出:8,005円

キャットフードの支出:2,988円

2022年犬猫飼育頭数

■3つのポイント

- 1.頭数と飼育率は横ばい。一方で新規飼育意向が低下

- 2.ペットを飼うことは、家族にも良い影響

- 3.飼育の支出額は年々増加

飼育頭数

頭数と飼育率は横ばい(微減)となり、新規飼育意向は低下傾向に。特に若年層の新規意向が大きく低下しています。20-30代の子供がいない女性の低下が大きくなっています。

新規飼育者

新規飼育者は、犬が約3万頭の増加、猫は5万7千頭の減少となって、猫人気が低下しているように伺えます。

ペットを飼うことで、「気持ちが明るくなった」「人と会話する量が増えた」という回答も。

1年以内に新たに飼われたペットの数

・犬:426,000頭

・猫:432,000頭

支出額

飼育の支出額は年々増加しています。特にドッグフードと犬の医療費の支出が年々増加傾向ですが、若年層にとっては、飼育費用とお世話の負担が、飼育阻害要因となっているようです。

生涯必要経費

・犬:2,517,524円

・猫:1,316,467円

2021年犬猫飼育頭数

2021年12月に発表された報告書によると最新のペット飼育頭数は【犬:710万6千頭】【猫:894万6千頭】である事が分かりました。

調査方法が変わり過去の頭数も変更されているのでご注意ください。

2020年犬猫飼育頭数

2020年12月に発表された報告書によると最新のペット飼育頭数は【犬:848万9千頭】【猫:964万4千頭】である事が分かりました。

2024年の傾向と予想

2024年も犬と猫の飼育頭数はゆっくりと減少していくと推測されますが、コロナウイルスの対策は緩和され、ペットイベントや旅行が盛り上がっていくでしょう。2023年と同様に医療や健康意識が高まると思います。

2024年は、コロナ前のような状況に戻ってくるという予測をする方が多いですが、物価上昇や景気悪化の懸念もあるため、高額商品と低価格商品の販売が二極化していく可能性が示唆されます。

物価上昇によるペット市場への影響はこちらの記事をご覧ください>>

2025年の傾向と予想

2025年は、近年の動向から大きく変化はなく、犬と猫の飼育頭数は横ばい・微減していくと推測されます。大阪万博が一つのきっかけとなり、飼育意向に影響を与える可能性もあります。

一方で物価高の影響はある程度落ち着き、旅行需要が高まりペットホテルやトラベルが盛り上がるかもしれません。

日本ペット市場規模

株式会社矢野経済研究所の発表によると2023年度のペット関連総市場規模は、小売金額(末端金額)ベースで、前年度比104.5%の1兆8,629億円を見込んでいる。原材料・資材・物流関連費・人件費などの高騰により、値上げが進んだ結果、高付加価値品の提案や、飼育頭数が微増で推移する猫向け商品の投入によって売上高は増加傾向となった。

ペット関連総市場規模が1兆8,629億円(前年度比4.5%増)と伸長!健康意識が高まりプレミアム指向が続く

海外のペット市場規模

世界各国の文化や経済状況によって、ペットとして飼育される動物の種類や数には大きな差があります。

例えば、犬や猫は世界中で人気のペットですが、国によっては鳥類、小動物、さらには爬虫類などが好まれることもあります。

世界で最も多く飼育されているペットは猫と犬であり、総数は数億頭にのぼります。

特にアメリカ、ヨーロッパなどの先進国では、家族の一員として犬や猫の飼育しています。

ペットを飼育する上で必要な知識

ペットフード安全法

ペットフード安全法という言葉を聞いたことはありますでしょうか?

ペットフード安全法は、ペットフードの安全性を確保し、犬や猫の健康を守ることで、動物愛護に寄与することを目的にした法律のことです。

ドッグフードやキャットフード等のペットフード、おやつ、サプリメントなど、医薬品以外のものが対象となっています。

実は法律で定められている動物愛護週間

9月20日から26日は動物愛護週間です。

動物愛護週間って一体なに?という方やそんな週間があったの?という方も多いと思います。そんな動物愛護週間について解説いたします。

ペットの災害対策

ネコのための防災セット+避難時持ち物チェックリスト付き

【防災士監修】 防災グッズ 防災リュック 33点 防災セット

ペットの家族化が進み、近年では家族の一員として大切に育てられています。しかし自然災害が起きた時に被害を受けるのはこともあります。災害が起こってしまった時、飼い主の安全確保も重要ですが、ペットの安全確保に関しての知識も身につけておく必要があります。十分な水や食料の他、常備薬等も用意し、避難所や避難ルートを確認しておく等、いざというときに慌てないように、ペットに基本的なしつけを行い、日頃からキャリーバックやケージに入ることなど備えるようにしましょう。

ペット可物件

結論から申し上げると、ペット可の賃貸物件はまだまだ少ないのが現状です。

ペットと暮らせる物件は、どのくらいあるのでしょうか。

賃貸物件と中古物件、新築物件に分けて数値をご紹介します。

関東1都3県のペット可物件数

| 賃貸物件 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

| 東京 | 14% | 19% | 19% |

| 神奈川 | 13% | 14% | 15% |

| 埼玉 | 11% | 12% | 12% |

| 千葉 | 13% | 13% | 11% |

| 中古マンション | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

| 東京 | 36% | 35% | 37% |

| 神奈川 | 35% | 36% | 36% |

| 埼玉 | 33% | 34% | 35% |

| 千葉 | 34% | 39% | 36% |

| 新築マンション | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

| 東京 | 49% | 63% | 55% |

| 神奈川 | 55% | 54% | 60% |

| 埼玉 | 60% | 71% | 58% |

| 千葉 | 63% | 56% | 58% |

※物件検索サイトの数値を元に算出しております

物件数が少なくて犬猫との引越しは大変!ペット可マンション・アパート・戸建の探し方や注意点を物件数データと共に解説

コロナウイルスのペットへの影響

ペットの飼育者にとって、コロナ禍での共同生活はおおむねポジティブにとらえられているようです。

癒しを与えてくれるなど精神面で良い影響を受けているようですが、一方で生活環境の変化が大きい若年層での飼育者および犬猫の中にはストレスを感じているケースも存在するようです。

ペットと生活をスタートしたのであれば必ず責任を持って飼育をしていただきたいですし、それが出来ない方は、そもそもペットを飼育してはいけないのではないでしょうか。

ペットフード協会が公開したコロナによる影響/変化:各仮説について

仮説1)コロナにより動物の飼育率が増えている/飼育意向が高まっているか?

全体では、19年から20年で、犬・猫ともに、飼育率は増えておらず、飼育意向率も高まっていない状況。

しかし、新規飼育者の割合は19年から微増、新規飼育者の飼育頭数は19年から増加(増加率も、他の年に比べて大きい)。

※ 1年前(1年以内含む)飼育開始者を新規飼育者と定義

仮説2)コロナにより家にいる時間や買い物の頻度/方法が変わり、フードの種類が変化しているのではないか?

食事頻度の変化は、大半が変わらないが、ウェットタイプや半生タイプの頻度増が一定存在する。

フードタイプは、犬は市販ウェットタイプや市販半生タイプ、猫は市販おやつ用のペットフードの割合が19年より増加。

仮説3)コロナにより家族が家にいる時間が増え、フードをあげる人が変化しているのではないか?

家にいる時間が増えた人は全体の45%。しかし、フードをあげる人に変化は見られなかった。

仮説4)コロナによりペット用品購入ルートが変化(ネット増など)しているのではないか?

「インターネット通販」での購入率は19年から変わらず。店舗での購入率も変わらずで、買い方は大きくは変わらなかった。

仮説5)コロナによりペット環境が変化しているか?

ペットへの影響を感じている人は、全体の23%。ペットへの影響も、ポジティブな影響が上位を占め、ストレスなどのネガティブな影響は低い。し

かし、若い人ほどネガティブな影響が高くなっている。

コロナ後にペットと過ごす時間が増えた、ペットの癒しを感じている割合は若い人ほど高くなる傾向にあり、若い人ほどコロナによる変化を感じて

いる様子。良い変化、影響が上位にあがるが、若い人ほどネガティブな面が高くあがっている(=コロナによるネガティブな影響もあり)。

コロナに感染した場合は、7割近くが不安を感じており、若い人ほど不安を感じている割合が高くなる。

ペットに対する情報として調べたものでは、コロナの感染についてが上位にあがる。今後知りたいものでは、コロナの感染についての他、感染予

防や感染時の対応があがる。ペットフードに関しては低い。

仮説6)コロナが理由で非飼育者の飼育意向があがっているか?

19年から20年で、非飼育者の今後飼育意向はあがらず。

現在飼育なし&今後飼育意向ありの人の「飼育したいと思ったきっかけ」では、コロナが影響していそうな点で動きはみられなかった。

仮説7)コロナが理由で非飼育理由が変化しているのではないか?

非飼育理由は、19年から変わらず。

「ペットを販売または譲渡する場所に行く機会がなかったから」「欲しいペットが見つからなかったから」といった、コロナによる機会ロスはあまり大

きくはなかった。

非飼育理由では、「(ペットの)価格が高いから」よりも「世話をするのにお金がかかるから」の方が高く、初期投資費用よりもランニングコス

トの方が阻害要因としては大きい。

仮説8)コロナによって予防接種や不妊・去勢手術、病院に行く回数が減っているのではないか?

予防接種や不妊・去勢手術を実施した率は、19年から変わらず。動物病院へ行った回数も変化はなし。

まとめ

ペットの飼育頭数と市場について解説いたしました。ペットの頭数は人間と同じく減少傾向であり、この流れは今後も加速していくことが予想されます。

音声で記事を聞く

公式LINE

執筆:equall編集部

※このページにはプロモーションが含まれています