ペットと旅行を楽しむことが一般的になり、最近ではペットツーリズムという言葉を耳にするようになりました。本記事ではペットツーリズムの魅力と課題についてご紹介します。

目次

ペットツーリズムとは

「ペットツーリズム(Pet Tourism)」には明確な定義はありませんが、東海林(2015)は、「飼い主とペットが一緒に、日帰りや宿泊の 如何を問わず、非日常的な圏域や環境において、飼い主とペットの双方にとって余暇を楽しむため のレクリエーション行動」と定義されています。

飼い主とペットがともに非日常的な環境で余暇を楽しむレクリエーション活動のことを指し、単に宿泊施設に泊まるだけでなく、公園のドッグランに出かける、ペットカフェに立ち寄るといった行動も、広義のペットツーリズムに含まれます。

ペットツーリズムの進化と社会背景

ペットツーリズムという言葉が普及してきた背景についてみてみましょう。

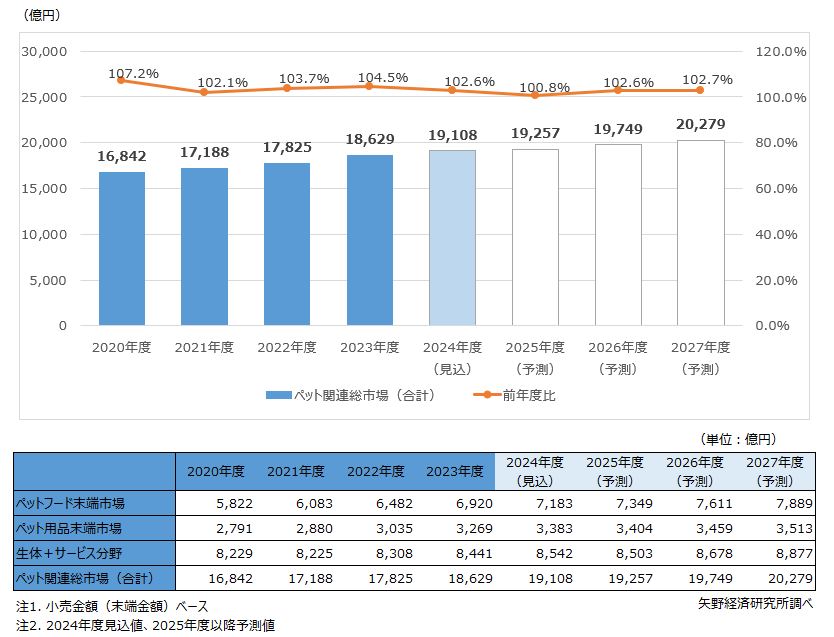

ペットと共にある暮らしの進展

近年、ペットは「家族の一員」として扱われる存在へと進化しています。集合住宅のペット飼育解禁、都市公園での同伴可能化、ドッグランの整備など、社会基盤の整備も進みました 。さらに新型コロナウイルス流行以降、在宅時間が増えた影響でペットの新規飼育数は一時的に増加しました。

このような背景から、ペットと一緒に旅行を楽しみたいという需要は急速に拡大しています。

ペットと旅行する人の増加

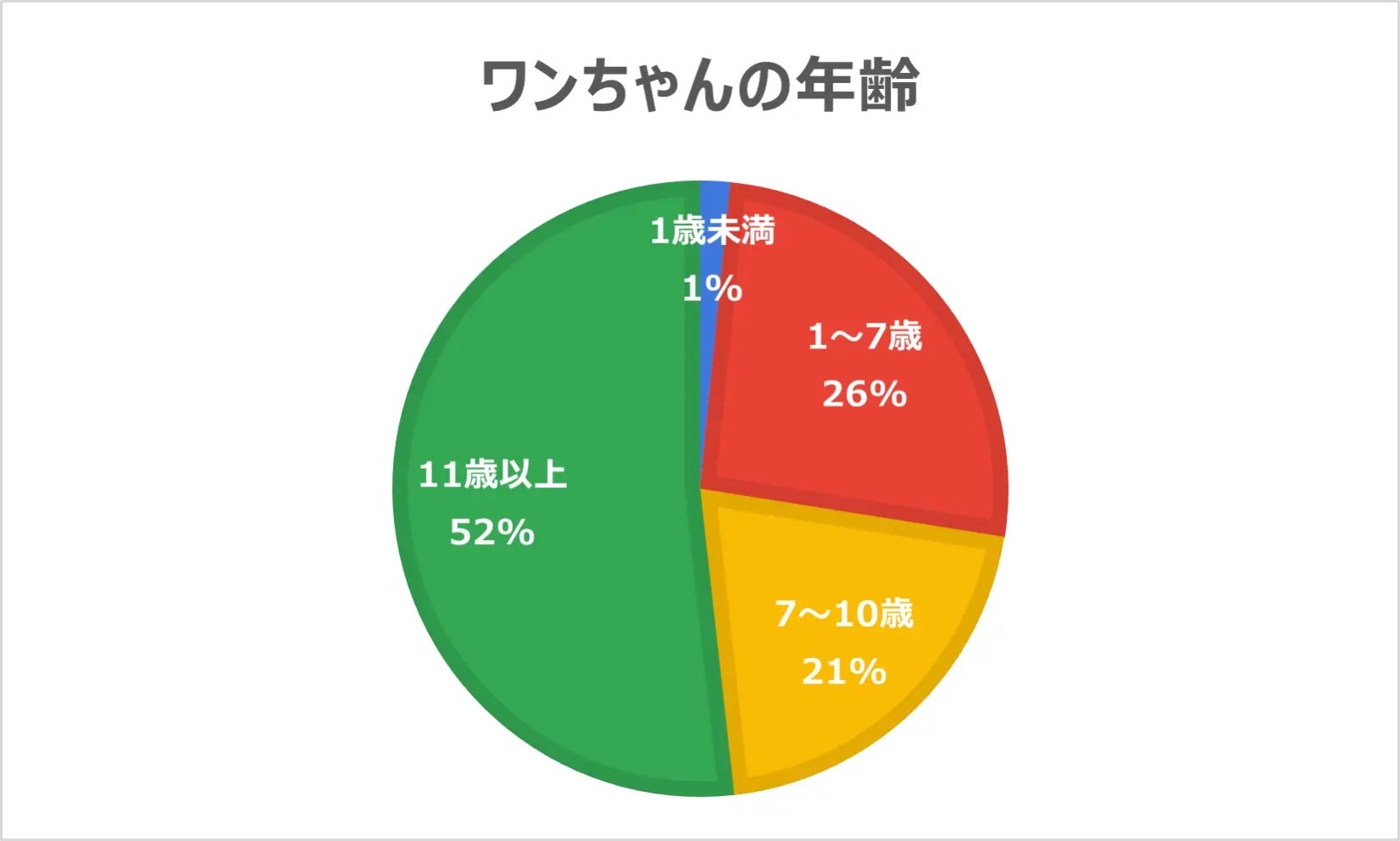

東海林(2015)の調査では、小型犬飼育者の56.1%、中型犬飼育者の41.9%、大型犬飼育者の47.1%がペットツーリズムを経験し、うち94.8%が「また行きたい」と回答。さらに未経験者の53.2%も「行ってみたい」と答えています。

観光業界もこうした動きに注目し、ペット同伴可能なホテル、観光施設、旅行商品が増えつつあります。

移動手段の変化と整備状況

自家用車+SAのドッグラン整備

ペット旅行の主流は自家用車による移動です。その中で注目されているのが、高速道路サービスエリア・パーキングエリアのドッグラン整備。足柄サービスエリアで日本初のドッグランが設置されたのを皮切りに、全国的に整備が進みました 。犬にとって車移動は大きなストレスになるため、定期的な休憩は不可欠です。

また、足柄サービスエリアでは、足柄わんわんフェスタという飼い主向けのペットイベントも開催されている。

電車(鉄道)JR東日本の「わん!ケーション」

電車での移動も変化しています。2022年にはJR東日本が「わん!ケーション」と称して、愛犬と一緒にケージなしで乗れる専用列車の実証実験を実施 。

列車内では飼い主と犬が並んで座ることが可能で、新しい移動のスタイルとして注目されています。

参照元:日本初!新幹線を利用したペットツーリズム「わん!ケーション」ペット専用貸切新幹線・ツーリズムの実証実験を実施します

航空機「JALワンワンJET」

航空機は依然としてハードルが高いものの、ANAやJALではペット専用便や機内預かりサービスの向上が進められています。

JAL(日本航空株式会社)は、愛犬と機内(客室内)で一緒に過ごせる往復チャー ター便を利用したツアー「JALワンワンJET」を実施しています。 これまで、北海道、鹿児島、沖縄で実施しており、愛犬と一緒に愉しめるイベン トも行っています。旅行中は、イオンペットの獣医師も同行して健康面でのサポートもしています。

参照元:JAL・ジャルパック・イオンペットによる、チャーター便で行くワンちゃんとの旅

モデル地域:軽井沢と伊豆高原にみる成功事例

ペットツーリズムの成功事例として、長野県軽井沢町と静岡県伊豆高原が挙げられます。

軽井沢町の取り組み

軽井沢では1980年代後半から富裕層が犬を連れて避暑に訪れており、その後ペンションオーナーの要望に応える形で「犬と泊まれる宿」が増加しました。2016年には「ドッグツーリズム推進プロジェクト委員会」が設立され、ガイドラインやマナー向上のための啓発活動、ピクトグラムの整備などを実施しています 。

参照元:軽井沢観光協会

伊豆高原の動き

伊豆高原でも、宿泊施設や観光事業者が連携して「ペットに優しいまちづくり」を推進。地元観光オフィスが中心となって施設情報の発信、イベント開催、マナー啓発ツールの配布などが行われています。

参照元:第3次伊東市観光基本計画

両地域に共通しているのは、「宿泊」だけでなく「交通」「観光施設」「情報発信」までを含めたトータルなペットツーリズムの設計がなされている点です。

ペットツーリズムがもたらす5つの価値

東海林(2015)では、ペットツーリズムの効用として以下の5点を挙げています。

ストレス解消・気晴らし

都市部ではペットを自由に走らせられる場所が少ないため、旅行は人にもペットにも良いリフレッシュになります。

思い出づくり

一緒に撮った写真や体験は、かけがえのない思い出として飼い主に残ります。

飼い主同士の交流

宿泊先や観光地での他の飼い主とのコミュニケーションは、社会的なつながりを生みます。

適正飼養の学び

公共の場ではマナーやしつけが不可欠。旅行はそれを意識し直す良い機会になります。

豊かな社会の象徴

動物にやさしいまちは、人にもやさしいまち。ペットツーリズムの推進は共生社会のモデルともなります。

ペットツーリズムの注意点と課題

ペットツーリズムにも課題はあります。

飼い主側の課題

マナーの欠如:無駄吠え、排泄の管理不足、他のペットへの配慮の欠如などがトラブルの原因に。

しつけ不足:社会性を持たないペットが他人や他の動物とトラブルを起こすケースも。

施設側の課題

不十分な受け入れ体制:犬OKとしつつも部屋やレストランの制限が多い宿が存在。

スタッフの知識不足:ペットや飼い主の心理に寄り添った対応ができる人材が不足している。

地域全体の課題

宿泊施設だけでなく、観光地、飲食店、交通、公共施設までが一体となってペットツーリズムを受け入れる体制が必要です。特定の施設だけでは旅の満足度が低下してしまいます。

また、ペットとの旅行が必ずしも良いわけではありません。例えば猫の特性を理解せず「うちの子は大丈夫」と旅行に連れていくことでストレスを与えてしまったり、高齢や病気があり、過度な負担をかけてはいけない子を連れて行くなど、飼い主が楽しみたいという理由でペットに負荷をかけないように注意しましょう。

旅行へ連れて行くか否かの判断が個人でできない場合は、かかりつけ医の獣医師に相談するようにしましょう。

ペットツーリズムはQOLを向上させる

ペットツーリズムは、飼い主とペットが共に「家族」として、より豊かな時間を過ごすことになります。

その過程で、社会性やモラルを育む学びの場でもあり、非日常の体験を行う事で、飼い主のQOLが向上することも分かっています。

但し、適正飼養ができていない状態でルールやマナーを守らないと幸福度が低下してしまうこともありますので、自分のルールだけではなく、地域に合わせたルールとマナーを守るようにしましょう。

ペット飼い主のQOLを無料で診断するサービス「アニマルサークル」は、飼い主の状態をチェックすることができます。点数が低い方はおでかけしても良いかもしれません。

人と動物が共生する新しい観光の形

ペットツーリズムは、単なる「旅行」ではなく、飼い主とペットがともに成長し、絆を深め、社会性を育むレクリエーションです。適切な整備とマナー意識が広がれば、「動物にも人にもやさしい社会」の実現につながります。

今後も、鉄道・自動車・宿泊・観光の各分野で連携した受け入れ体制が強化され、より多くの飼い主が安心して旅を楽しめる時代が到来するでしょう。

参考文献:

東海林 克彦 (2015)「ペット・ツーリズムの適正推進方策に関する考察」観光学研究,第14号,39–49.

石田 愛奈, 押田 佳子 (2024)「長野県軽井沢町と静岡県伊豆高原地域におけるペットツーリズムの発展プロセスに関する研究」Journal of Human and Environmental Symbiosis,Vol.40,No.1.

一般社団法人日本ペットツーリズム協議会HP

音声で記事を聞く

執筆:equall編集部

公式LINE