目次

甲斐とは

現在の山梨県(甲斐地方)で古くから暮らす日本を代表する犬が甲斐です。虎と呼ばれる特徴的な毛色を持ち、山岳地方だからこその四肢の発達、均整の取れた体形は大変美しく、海外からも注目を浴びる甲斐の魅力に注目してみましょう。

音声で記事を聞く >

甲斐の特徴

日本犬ならではの朴訥とした雰囲気を漂わせた甲斐犬は、厳しい寒さに耐え、害獣から家族や家畜を守り、狩猟の共もする日本の暮らしに欠かせない大切な存在です。

性格は

- 落ち着きがある

- 忍耐強い

- 家族にまっすぐで深い愛情を示す

- 警戒心が強い

- 神経質

- 人見知り、シャイ

甲斐は社交的なペットではなく、家族と共に狩猟や縄張りの管理に取り組む忠犬タイプです。日本犬特有の気質が色濃く、家族と部外者との区別を明確に態度に表します。

無暗に他犬や他人を近づけたり、他人に世話を任せると思わぬ危険に直面する場合があるのでくれぐれも用心してください。

サイズ・毛色・体重など

JKCの定める甲斐のサイズ基準は

理想体高 牡:50cm 牝:45cm

それぞれ上下各3cmまでとすると定められています。

標準的な体重は12~18㎏前後で柴犬よりも一回り大柄ですが、秋田犬に比べると各段に小柄です。体は小さいものの牽引する力は強く、コントロールは大人でも苦労することがあります。

毛色は虎と呼ばれる特徴的な毛色を持ち、黒虎、赤虎、虎の三色が認められています。虎と呼ばれる毛色は班状の黒い差し毛があります。幼犬期には単色の場合でも成長に伴い虎毛になることが甲斐ならではの特徴とされています。

甲斐の歴史

甲斐の名前の由来は山梨県の甲斐地方です。この地域で自然発生的に誕生した甲斐は紀元前古くから存在したといわれています。まさに日本の歴史を共に辿ってきた犬種といえるでしょう。

元来、山岳地方でイノシシ狩りや鹿狩りに用いられ、優れた身体能力と行動力の高さ、群れとして連携を取りながら行動する習性から優れた狩猟犬として重宝されていました。

甲斐犬は群れ意識が強く、他犬や他人を無暗に近づけないことから、長い歴史を経ても純血度が維持され、特徴である虎毛が代々受け継がれています。

1934年に甲斐は天然記念物の指定を受け、現在は計画的に品種の保存活動が続けられています。

甲斐の飼育頭数

JKCの統計による甲斐の飼育頭数は

- 2023年 77頭 67位

- 2022年 106頭 63位

- 2021年 91頭 67位

- 2020年 93頭 68位

- 2019年 113頭 61位

- 2018年 130頭 55位

- 2017年 146頭 55位

日本犬は国内はもちろん海外からも人気があり注目を浴びていますが、甲斐は気軽に家族に出来るペットではありません。持ち前の気質や身体能力を十分に理解し、生活環境を整える必要があるため、飼育はごく一部の地域でわずかな頭数にとどまっています。

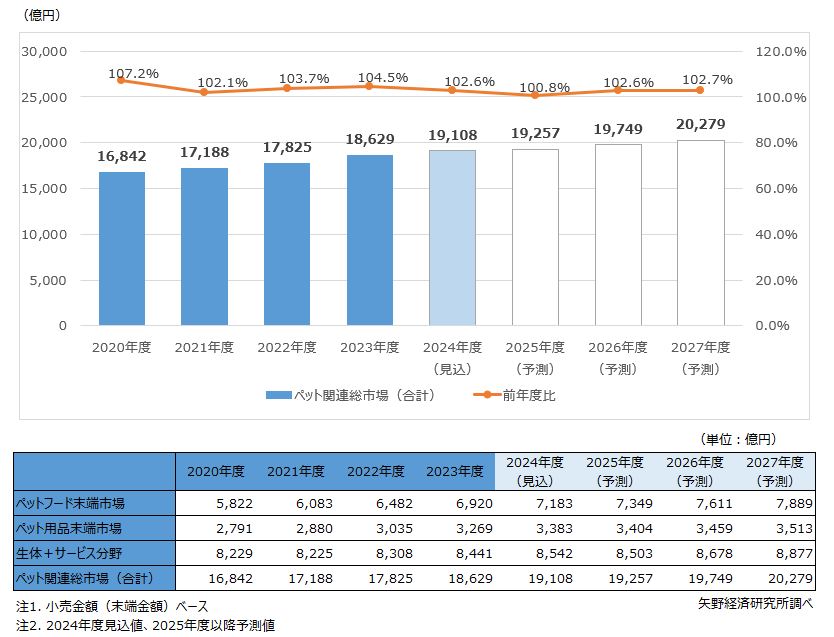

甲斐の年間飼育費用

実際に甲斐と暮らす場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか?

| 一か月(単位:円) | 一年 (単位: 円) | |

| ドッグフード | 5,000 | 60,000 |

| トイレ用品 | 1,000 | 12,000 |

| トリミング | 8,000 | 96,000 |

| ペットホテル | 30,000 | |

| ペット用品 | 2,000 | 24,000 |

| 医療費 | 40,000 | |

| 合計 | 17,000 | 274,000 |

※平均飼育費用であり、与えているフードやホテル・トリミングの利用頻度により個人差があります

※医療費(混合ワクチン、フィラリア予防、ノミダニ予防費用で算出)

※算出方法は、コチラをご覧ください。

四肢頑健な日本犬も現代生活では食物アレルギーと無縁ではありません。毎日の食事は良質で安全性の高い物に限定し、定期的にワクチンやフィラリアなど予防医療も施し健康管理に努めましょう。

甲斐は家族以外に明確な警戒心を見せることが多いので、社会性習得のためにも定期的にトリマーや獣医師と触れ合う機会を設けてください。

甲斐のケア

甲斐との暮らしで習慣化すべきお手入れは

【毎日】

〇歯磨き、デンタルケア

歯ブラシ、飲み水に混ぜるタイプ、歯に塗るジェルタイプなど様々な製品があります。愛犬の性格や口内の状況、使い勝手の良さで選びましょう。

健康な状態の歯は白く、艶があります。歯の根元や表面が茶色や緑に変色している場合は、早急に動物病院を受診しましょう。

【2、3日に一度】

〇ブラッシング

寒さに耐えうる二層構造の被毛は下毛が密集し相当な抜け毛があります。獣毛ブラシやラバーブラシなどを用いてこまめなブラッシングを習慣化しましょう。

【月に一度】

〇爪切り

〇肛門腺しぼり

〇シャンプー

シャンプーは月に1度が目安です。シャンプー後は全身の水分をしっかりと取り除いてあげましょう。

甲斐とお出かけする方法

ペットと一緒に行ける施設

ペットと一緒に行ける施設にも色々な種類があります。

愛犬家の定番であるドッグランや公園・ドッグカフェ・ペットイベント・複合施設・宿泊施設(温泉)だけではなく、ショッピングセンター・テーマパーク・キャンプなど最近は様々な施設がペットと一緒に楽しめるようになってきました。

特に犬同伴OKのカフェは、新型コロナウィルスの影響で増えたように感じます。

企業や店舗が新しいお客さんの獲得策としてペット連れも来店できるようになってきており、この流れは加速するのではないかと考えられます。

また、ペットの種類や大きさによって行ける場所も変わってきますので、事前に調べてからお出かけするようにしましょう。

車移動・タクシーの注意点

ペットと車でお出かけする際は、温度調整を忘れずに行うようにして下さい。特に夏は、熱中症になりやすいので注意が必要です。

車の中に犬を置いて出かけるのもNGです!

少しの時間だけだからと・・と油断しないようにしましょう。

最近では、ペット用のシートもあり、室内をペットが快適に過ごせるようなグッズも増えておりますので、活用するとより安心なお出かけに繋がります。

車でお出かけをする際には、しつけが必要と言われますが、お出かけする前にしつけをする事は、車の中だけでなく、ドッグカフェや宿泊施設での行動にも役立ちます。

そして、意外と飼い主さんが忘れてしまっている重要ポイントが、目的地までの時間と休憩ポイントを把握しておく事です。

近場であれば良いですが、遠出する場合には、必ず事前に調べておきましょう。

電車移動の注意点

電車移動する際は、犬の体が隠れるバッグやキャリーに入れる必要があります。

電車は、車と違いペットが嫌いな方やアレルギーを持つ方もいます。

キチンとマナーを守った上で乗車するようにしましょう。

また、各鉄道会社でペット向けのルールが異なります。詳しいルールについては、以下の記事をご覧ください。

バス移動の注意点

バス移動する際は、犬や猫の体が隠れるバッグやキャリーに入れる必要があります。

バスは、車と違いペットが嫌いな方やアレルギーを持つ方もいます。

キチンとマナーを守った上で乗車するようにしましょう。

また、各バス会社でペット向けのルールが異なります。詳しいルールについては、以下の記事をご覧ください。

飛行機移動の注意点

ペットと一緒に旅行へ行きたい!と思っている方が沢山いると思います。

そもそも飛行機に乗れるのか?どのように手続きすればいいのか?誰も教えてくれないので分からない。と悩んでいる方のお力になれれば思い解説したいと思います。

結論から言いますと・・ペットと飛行機に乗って旅行できます!

但し、種類や健康状態などによっては搭乗が出来ない場合もあるので、事前にご確認ください。

お出かけ先での注意点

ペットはいつもと違う場所に行くと、不安や緊張状態になってしまい自宅とは違う行動をとる可能性もあります。

特にペット向けの施設は、様々な種類のペットが来ているので、ペットから目を離さないようにしましょう。

もしもの時の為に、鑑札や迷子札も準備しておきましょう。

最近では、迷子になった時にすぐ見つける手段としてApple社のAirTagを活用する事もおすすめです。

ペットと楽しめるイベント情報

ペットのイベントは様々な種類があり、その楽しみ方も多様化しております。

ペットイベントは、外出する機会が多い犬向けイベントが多いですが、外出が難しい猫ちゃん向けのイベントは、飼い主さんが集まり買い物をする場としてイベント(にゃんだらけ等)が開かれており、犬向けのイベントではワンちゃん参加型のイベント(イヌリンピック,エクストリームなど)や買い物を楽しむイベントがあります。

イベントを最大限に楽しむコツとしては、事前のリサーチが重要です。

イベントの開催時期や参加する人数、どんなショップが出店するのかを把握してから参加するようにしましょう。

イベントの情報を調べる方法は、イベント公式サイトの他にSNSやYouTubeを活用するのがおすすめです。

またイベントのマナーを守って楽しむ事で、参加者の皆さんが心地よくイベントに参加する事できますので、うんちやおしっこの処理や犬同士の挨拶の仕方など家族である愛犬の飼い主として守るようにしましょう。

甲斐のまとめ

甲斐はまさに日本犬と呼ぶにふさわしい威風堂々とした佇まいが魅力です。ただし家族以外には一線を画しておきたいタイプなので無暗に近づかず、刺激をしない距離を保っておきましょう。

音声で記事を聞く

執筆 :ライター 大谷

※このページにはプロモーションが含まれます